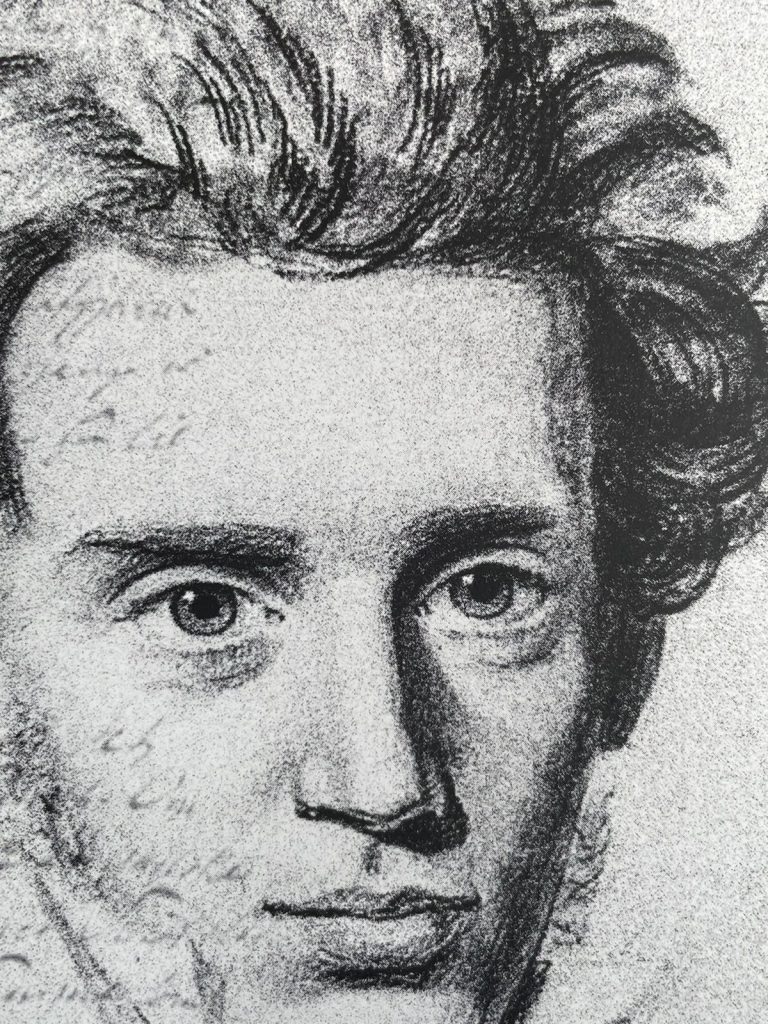

Søren Kierkegaard est un très grand théologien et philosophe danois du 19ème siècle. Né en 1813 et mort à seulement à 42 ans en 1855, il compte parmi les plus grands philosophes modernes avec Nietzsche, Spinoza, Descartes ou Hegel. Søren Kierkegaard a été élevé dans la religion luthérienne, religion officielle du Danemark, avec beaucoup de piété mais il s’est avec le temps montré très critique envers ce courant du protestantisme créé par Martin Luther qu’il qualifiait d’hypocrite. Il a étudié la théologie à l’Université de Copenhague et son frère ainé Peter était pasteur. Quand son père, un riche commerçant, est décédé, il a hérité d’une très grande fortune lui permettant de devenir le grand penseur de son époque qu’il était. Il est souvent considéré comme un philosophe existentialiste chrétien, à la différence de Jean-Paul Sartre qualifié de philosophe existentialiste athée. L’existentialisme est une forme de recherche philosophique qui explore la question de l’existence humaine. Comme le résume bien la page Wikipedia en français (et en anglais) qui lui est consacrée, au milieu du xxe siècle, sa pensée a exercé une influence considérable sur la philosophie, la théologie et la culture occidentale et elle se poursuit jusqu’à nos jours. Certains estiment qu’il a contribué au développement par la suite du post-modernisme (Sartre, Derrida, Foucault) en basant l’homme sur son côté unique plutôt qu’universel.

Bref résumé de sa pensée – angoisse et foi irrationnelle

Søren Kierkegaard estime que chaque personne doit faire des choix indépendants – en toute liberté, qui constituent alors son existence. Chaque personne souffre de l’angoisse de l’indécision (sciemment ou non) jusqu’à ce qu’elle s’engage dans un choix particulier sur sa façon de vivre. D’un point de vue religieux, la religiosité de routine ou superficielle de son époque n’est pas acceptable, car la personne ne prend position par elle-même, mais n’est que le produit de l’Eglise comme institution.

La foi est complètement irrationnelle et ne peut pas être prouvée. En ce sens il diffère des idées de Kant qui pensait que la foi pouvait aussi être fondée dans la raison. La foi doit être une passion, avec un concept romantisé, voire ironique. Dieu se fait homme (Jésus) pour mourir sur une Croix et ressuscite pour sauver l’humanité de ses péchés.

Kierkegaard comme existentialiste a critiqué notamment le rationalisme provenant du Siècle des Lumières et s’est intéressé au problème du sens.

Existentialisme chrétien – authenticité

Søren Kierkegaard est connu pour avoir développé l’existentialisme chrétien, c’est-à-dire une certaine compréhension du christianisme. M. Kierkegaard a soutenu que l’univers est fondamentalement paradoxal, et que son plus grand paradoxe est l’union transcendante de Dieu et des humains en la personne de Jésus-Christ. Cela rejoint certaines théories de G.K. Chesterton ou de Kant. L’une des principales prémisses de l’existentialisme chrétien kierkegaardien consiste à rappeler les masses à une forme plus authentique de christianisme. Cette forme est souvent identifiée à une certaine notion de christianisme primitif, qui a surtout existé pendant les trois premiers siècles après la crucifixion du Christ. Pour certains philosophes ou analystes, Kierkegaard s’est distancé de l’universalisme pour renforcer le pouvoir de chaque individu. Cela a ouvert la porte pour les philosophes post-moderne comme surtout Sartre et Derrida, quelques décennies plus tard. Puis en dans les années 2000 le wokisme.

Symbolique

Mon impression est que Kierkegaard cherche un christianisme davantage symbolique, en se référant par exemple beaucoup aux paraboles ou aux métaphores. L’existentialisme chrétien fait souvent référence à ce qu’il appelle le style indirect des enseignements du Christ, qu’il considère comme un aspect distinctif et important de son ministère. Le point de vue du Christ, dit-il, est souvent laissé en suspens dans une parabole ou une parole particulière, afin de permettre à chaque individu de se confronter à la vérité par lui-même. Une lecture existentielle de la Bible exige que le lecteur reconnaisse qu’il est un sujet existant, étudiant les paroles que Dieu lui communique personnellement. Cela s’oppose à l’étude d’une collection de vérités qui sont extérieures et sans rapport avec le lecteur.

Voici quelques leçons qu’on peut retenir en ce 21ème siècle, que l’on soit chrétien ou non :

– Les actions, actes ou oeuvres sont importantes dans notre vie, l’amour agapé, christianisme authentique. Le livre biblique favori1 de Søren Kierkegaard était celui de Jacques (un livre de 5 chapitres, Romanvie.ch en a longuement parlé). Les versets 14 à 26 du chapitre 2 sont fondamentaux dans son analyse, c’est-à-dire que “la foi sans les oeuvres ou les actes sont mortes”. Dans son livre “Les actes de l’amour” le théologien danois explique justement que l’église luthérienne danoise aurait un peu abusé du pouvoir de la grâce. Selon lui, ce christianisme facile où “tout le monde” est chrétien favorise une forme de corruption ou d’accoutumance. M. Kierkegaard pense que l’amour, le fameux amour agapé (et pas eros), doit être au centre du vrai christianisme. Il ne remet pas en cause le Salut par la grâce cher à Martin Luther mais va chercher dans le livre de Jacques un complément probablement important aux lettres de l’apôtre Paul. Rappelons que l’amour agapé est un amour fraternel entre les hommes, sans distinction. Il estime que “l’amour pour le prochain ne doit pas être chanté – il doit être réalisé”. Il rappelle aussi que le “prochain” est tout le monde, il commente : “La première personne que vous rencontrez est votre prochain, que vous devez aimer”. Ainsi, comme on l’a vu, l’une des principales prémisses de l’existentialisme chrétien kierkegaardien consiste à rappeler les masses à une forme plus authentique de christianisme. Bref, une fraternité chrétienne. Pour lui la foi est une passion.

– L’angoisse (Angst, en danois, allemand ou anglais) est pour Kierkegaard le vertige de la liberté. Quand on prend une décision pour une possible action (voir point no1), on a souvent une liberté absolue (en tout cas avec nous même, dans notre tête). On s’aperçoit qu’on peut choisir de ne rien faire ou de faire quelque chose. Notre esprit vacille à la pensée de la liberté absolue et un sentiment d’angoisse accompagne notre pensée. Søren Kierkegaard conclut que l’angoisse est le vertige de liberté. Comme Hamlet dans la pièce de Shakespeare qui doit choisir entre tuer ou non son oncle pour venger la mort de son père (c’est la base de la célèbre histoire du Roi Lion de Disney), Hamlet est face à une vraie angoisse.

Pour M. Kierkegaard, à la différence de Hegel qui pensait davantage à l’influence de l’air du temps (Zeitgeist), le philosophe danois estime que lors d’une prise de décision on est libre. D’où selon Kierkegaard une notion de subjectivité. On pourrait résumer en 2023 par la solitude du chef ou leader (ex. président), seul face à ses décisions angoissantes. Par exemple, les gens ont le vertige à cause de l’angoisse générée par le choix de la possibilité de se lancer dans le vide et mourir. D’un point de vue théologique, il met en avant la perception de l’auto-conscience et le vertige, ou la peur, de la liberté absolue. D’un point de vue plus complexe, il pense que toute pensée doit culminer dans une décision dans la mesure où la vérité n’est pas un concept, mais plutôt appelée à s’incarner dans une existence.

– Moins d’universalisme. Une critique avec Kierkegaard est qu’il a mené par la suite aux post-modernes, qui voient un certain relativisme et un pouvoir de l’individu plutôt que d’une société (notion d’universalisme). Une grande partie de son travail traite de la manière dont on vit en tant qu’individu unique.

Différences avec le calvinisme :

Comme ce site est de tendance calviniste (réformée), la différence avec le calvinisme est que pour Søren Kierkegaard la foi ne se prouve pas mais elle s’éprouve (probablement une notion d’expérience). Il semble que dans le calvinisme, l’homme souvent plus angoisseux, cherche des garanties de son salut.

Article mis à jour le 1er juillet 2023. Par Xavier Gruffat.